3月6日、環境省のアドバイスに従い、殺処分をなくすため積極的に取り組んでいるセンターの情報を得るため、熊本市動物愛護センターの譲渡担当者様に電話をさせて頂きました。

あまりの対応の素晴らしさに驚きました。どうやって引取りを減らし、譲渡を増やしているか、貴重な時間を1時間以上も割いてくださり、決め細やかにそれは親切丁寧にわかりやすくご教示を賜りました。

今、地域猫では行政から黒澤様があちらこちらと出向いて下さり、講習会などが盛んに行なわれています。

全国の動物愛護センターも、熊本市動物愛護センターに研修を受けたり、また、講習会を全国各地に出向き開催していただけたらと思いました。差し当たり、熊本市動物愛護センターは、命を救う業務に大変お忙しいでしょうが、各センターは、電話その他で、是非学んで欲しいと思います。

とにかく素晴らしいです。会話の記憶を残しておきたいと思います。役立ちますように。

離乳前の子猫を譲渡している熊本市動物愛護センター職員様のお話

当会では殺処分になる命を一匹でも多く救いたいと、川崎市動物愛護センターに、「離乳前(自立前)の子猫を譲渡してほしい」と申し出ておりますが、センターの拒否により、引き出せないまま、日々多くの幼い命が殺処分されています。当会では環境省からのアドバイスに従い、熊本市動物愛護センター様にお話を伺うことにいたしました。

熊本市動物愛護センター職員様はお忙しい中、とても丁寧に、親身になってお答えくださいました。大変ありがたく、心から感謝申し上げたいと思います。

お話のはしばしに愛護精神にあふれ、一つ一つの命をなんとかして生かそうとする強い意志が伝わってまいりました。

以下、伺った内容を可能な限り正確に思い起こして記述いたしました。熊本市動物愛護センター職員様(以下 K)、私(以下 結)といたします。

離乳前の子猫は獣医師が治療しすべて譲渡対象、母猫のいない子猫には乳の出る母猫をつける、

ボランティアの協力も。結:環境省からも「離乳前の子猫を譲渡しているところの詳細な情報を示して、川崎市動物愛護センターも譲渡ができるように具体的な方法論を話し合ったらどうですか。」とアドバイスを頂いております。環境省も川崎市も、離乳前の子猫もできる限り生かす努力をすることで見解は一致していますが、愛護センターが譲渡しないと言い切っているために助けられる命が殺処分されている現状です。

理由もなく殺処分されているわけですから、私達も引き下がるわけには行きません。是非、譲渡を積極的にして下さっているセンターのご教示をお願い致します。

K:現状の離乳前の子猫の引取りですが、センターに入った時点で獣医が診てできる範囲の治療をします。

既に死んでしまっているものもいます。どうしても生存不可能を選定された子猫については1匹づつ注射で安楽死します。

生きる可能性のもてるものについては全て譲渡対象にします。

哺乳が必要になりますが、保護された猫の中に乳のでる母猫がいればつけて乳を飲ませて育ててもらいます。

生まれて数日たっている子猫は、ミルクや離乳食の高栄養の物を与えて、普通より早い乳離れをさせて譲渡します。

目が開いてなかったりするほど弱令な場合は、2時間置きとかの哺乳はセンターではできませんので、ボランティアさんに譲渡になります。

飼い主の努力が証明されなければ引き取らない結:でも、数がどのくらいはいってくるか解りませんが、全部をそのようには扱えないでしょう。

K:いえ、そんな数の引き取りはありませんよ。

飼い主がいて、そこでうまれたのは、飼い主責任ですから、飼い主に新しい飼い主を探すように指導します。

新聞広告なども教えて、そういう努力を実際にした証明があった上で、どうしても譲渡先が見つからなかったときだけ引き取ります。その時まで、母猫がついて育てるので大きさも離乳する大きさになっていて譲渡もしやすくなります。そこまでやっての引取りですから譲渡できないほどの数にはなりません。

飼い主放棄の犬猫も同じ命・譲渡の対象結:飼い主放棄の犬猫でも譲渡の対象にしていただけるのでしょうか。

K:引き取るときは、殺処分になる事を承諾してもらったうえで引き取ります。

けれど、どういう事情でセンターに来た猫も同じ命ですから飼い主放棄の猫も期限後のもすべて譲渡対象にします。

飼い主のいない猫は法的に捕獲できない結:そうしますと、もうひとつは飼い主がいない場合ですが、子猫だけで捨てられているとか、野良猫がこんなところで産んでしまって困る、持っていってくれとか言ってくるでしょうが・・・。

K:ひきとることはないのですよ。

大きさに関わらず動ける状態にある猫は、法的にも捕まえてはいけない事を言います。捕獲はできません。

迷い猫をセンターが収容することはありません。

なぜかといいますと、まよい猫かどうかわかりませんでしょう。

もし、飼い主がいたら窃盗罪になります。

或いは、エサをあげて世話をしている人がいたら占有者離脱物横領罪になります。

どんなに小さくても 動かさずに様子を見なさいといいます。

子猫だけが発見されて、子猫が捨てられていると思っても親が近くにいる場合が多いです。 くわえて移動中のこともあります。

親子でいても子供を取り上げてはいけない。生きる権利がありますから。

どうしてもそこにいられて困るなら追い払いなさい。

飼い主不明の猫は、どんなに小さく産まれたばかりであっても同じ、捕まえないこと。

もしも、知らないで捕まえてしまったとき、これから戻しても親が育てないだろうと判断されるときは、今後はしないようによく注意をして引き取ります。

病気、負傷猫は保護して譲渡結:子猫だけが捨てられていると言うときだけが引き取りになるわけでしょうか。

K:箱などに入れられて、明らかに遺棄と判断できる場合のみです。

それと、病気や負傷している猫のみこれは保護して譲渡します。

拾った猫・警察に遺失物で扱ってもらえば引き取れる結:拾われた猫ですが、地域の保健所や警察に届ける人もおられると思いますが、その場合は全てセンターにいくのですか。

K:熊本では、センターの仕事と保健所の仕事は別で、動物はセンターになりますから保健所が引き取ることはなくて全部センターになります。

結:そうですか。

警察に届けた場合、拾い主がそこで引き取れたら命は助かるわけですが、「遺失物法の扱いがなくなり、警察には何の権限もない。全て動物愛護センターの指示に従わなければならない。」と言われ、結局引き取れずに犬猫はセンターにいきました。

K:そんなことはないんですね。届けた人は、遺失物法で扱うか愛護法で扱うか選択ができます。遺失物法で扱ってもらうことで引き取れますよ。

結:「どのように説明したらいいでしょうか。」

K:遺失物で扱ってください。警察に保管場所がない場合や、哺乳が必要な場合は引き取らせてくださいと言ってください。

熊本に限っては扱いについて県警と話しあっています。拾い主に遺失物扱いで

引き取りができるように周知しています。

どうしても生きられる可能性がないという猫を除いて全部譲渡対象に

引き取り総数398匹、うち134匹が譲渡(19年)結:そして収容した場合の猫の扱いですが

受け先も少ないと思いますが、来てしまう数の方がおおいのでしょうね。

K:そんなにきません。すべて譲渡していますよ。

結:目が開いてないような離乳前の子はどのくらい入っているのですか。

K:収容数と譲渡数ですが、アライブさんの統計はごぞんじですか

結:はい

K:19年ですが、全部で398です。

結:そんなに少ないんですか。

K:398のうちどうしても生きられる可能性がないという猫を除いて全部譲渡対象にします。

結:素晴らしいですね。

熊本動物愛護センターでは、生きられる可能性のあるこは譲渡対象となると言う事ですよね。

それでも数が多いときは諦めて数を抑えてとかするのですか?

K:譲渡できる数です。

ボランティア、預かり先との連携結:引き取る団体やボランティアさんはどのくらいいらっしゃるのですか?

K:団体はないんですよ。個人のボランティアさんです。団体でなくてもいいんですよ。慣れたら個人でかなりの譲渡ができますから。

結:そういうボランティアさんは何名くらいいらっしゃるんですか。

K:二名です。その二名も連携してやっていますね。

またその先、さらに10件ほどの預かり先と連携してやってますよ。

結:私達も名前ばかり団体ですが、センターが譲渡さえしていただければ50から100匹くらいは引きとって譲渡できます。センターからの引き出し専門のボランティアさんならもっとできるかもしれませんね。今は、ミルクも哺乳瓶もいい物がありますし、預かりは主婦のボランティアさんでもできますからね。

K:できますよ。子猫を欲しい人は多いですからね。ひとりのボランティアさんに19年には398のうちの134が譲渡されています。そこから一般の家庭に譲渡されています。

ボランティアさん経由にするのは、譲渡までの飼育費用や治療費や全部もってもらわないといけないので、心配なくお任せできるつながりのあるボランティアさん経由にしてそこから出してもらいます。

成猫つまりこれは迷い猫などの引き取りはしませんから、全て負傷猫の保護になるわけですが44匹を、こちらはボランティアさんと一般の方にもお願いして譲渡しています。

センターでの保管方法・必要なら犬用のケージも使う結:見てもらう保管スペースはどのようになっているのですか。

K: 2段上下二部屋づつに、ひと腹づつというように入れています。

それと成猫用に2段ケージがひとつ。更に必要なときは小型犬用の2段ケージも使えます。

結:譲渡対象の猫は常時10匹くらいいるような感じですか?

K:いなくて空いているときも多いんですよ。殺処分してしまっていないのではなくて引取りがなくていないんです。

結:私達は生まれたばかりの子猫たちが譲渡対象にもされないで殺処分されているものですから全部は助けられないまでも、たとえ1匹でも2匹でもせっかく引き取りたいという人がいるんですから譲渡してくださいとお願いしているんですが、どうしてもとおらないんですよね。

そこをなんとかいい例をあげて・・

こうできるんだからと説得したいんですが、環境省の方も、全国数少ないけれども譲渡しているところもあるのでそういうところを勉強させてもらって具体的な方法を相談されてくださいとアドバイスいただいたものですから、進んでいるところから勉強させていただきたいと思いまして。

殺処分を減らすために努力している自治体K:岐阜・大牟田・北海道・福井・千葉・横須賀・相模原・新潟市・長野・船橋市・新潟県

等が殺処分が少ないので参考になることも得られるのでは。

お話を伺っての感想

動物愛護センターがその名の通り『動物の命をいつくしみ、生かすための努力をする場所』になるためには、センターに勤務されている方々の意識にかかわっています。

熊本市動物愛護センター様に心から敬意を表したいと思います。

本当にありがとうございました。

また、熊本市動物愛護センターから譲渡を受けていらっしゃるボランティアさんとも直接に電話で話を伺う事ができました。こちらは偶然でしたが、反対に当会に対しご連絡を頂きました。これから、熊本市動物愛護センターとの連携などいろいろ教えていただけそうです。

熊本市動物愛護センターから譲渡を受けているボランティアさんのブログです。

『にゃわん奮闘記』 皆様、応援宜しくお願い申し上げます。

川崎市動物愛護センター 平成21年3月13日

所長 前迫様

譲渡担当獣医師 西村様

犬猫救済の輪 結 昭子

自立前の子猫譲渡についての公開質問

日ごろは大変お世話になっております。 当会が要望させていただいている標記の件ですが、市民の方々から多数問い合わせがありますので、ご多忙中恐縮ですが、以下のことにつきまして、3月17日までにご回答賜りますようお願い申し上げます。

なお、自立前の子猫譲渡は、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室、川崎市役所健康福祉局生活衛生課ともに可能であるとの見解をいただいております。

質問1 川崎市動物愛護センターが自立前の子猫を譲渡の対象としない事由は何ですか。 具体的にご回答ください。

回答

質問2 すでに自立前の子猫の譲渡を行っている他自治体の方法を参照して、譲渡を開始する意志がありますか。(当会は環境省から、他自治体を参考に具体的な譲渡方法をセンターと相談することをアドバイスいただいております。熊本動物愛護センター譲渡担当者様の話を別紙添付致しましたのでご参照下さい。他があまりやっていないからやらなくて良いとか、他がやるまで待ってからではなく、川崎市は譲渡率も全国トップに、殺処分数も激減できる条件が揃っているのですから、川崎市動物愛護センターは譲渡事業に本腰を入れてください。)

回答

そして、もう皆様、ご存知ですね。

ニュース http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/82675

犬殺処分ゼロ 熊本市の挑戦 持ち込みの飼い主説得 HP開設し迷い犬紹介 生存率82% 地道な努力成果

2009年3月12日

14:23 カテゴリー:社会 九州・山口 > 熊本

自治体が捕獲したり、飼い主から引き取ったりした犬の8割に当たる約11万匹が毎年、全国で殺処分されている。そんな中、熊本市は犬を飼い主に戻すことや新たな飼育者探しを続け、処分率を全国トップクラスの2割以下に減らしている。「殺処分をなくそう」を合言葉にする同市の取り組みが注目されている。

悲しげな目をした犬が「ガス室」に送られ、殺される場面がビデオで流れる。熊本市動物愛護センターで週1回ある譲渡前講習会。保護された犬を譲り受ける飼い主は、必ず受講しないといけない。2年半前から始まった。ある日の受講者は女性2人。ビデオ放映後、獣医師の斉藤由香さん(27)がペットの面倒を一生みる「終生飼養」の大切さを講義する。

「犬を飼うのは簡単ではありません。本当に飼えるのか、考えて決めてください」。参加した主婦(47)は「子どもを育てるのと一緒なんですね」とうなずく。

かつて熊本市は一週間程度保護して処分していた。この“流れ作業”に変化が起きたのは2002年。終生飼養をうたう動物愛護法の理念を生かし、動物愛護推進協議会を発足させ、生存率を上げる取り組みを始めた。迷い犬を飼い主に戻そうと、保護した犬を紹介するホームページもこの年、開設した。

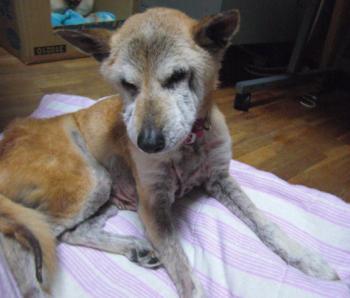

熊本市動物愛護センターに保護されている犬たち。人間に飼われていたせいか、人懐っこい犬が多い センターの職員は憎まれ役も辞さない。娘と一緒に認知症の犬を連れてきた母親に「家族同然の犬を捨てていいんですか。娘さんはお母さんの背中を見て泣いていますよ」と翻意を促す。転勤などで犬が飼えなくなる場合、新たな飼い主を探すよう求める。それでも、引き取りを求める人には「犬を飼う資格はない」と非難することも。

地道な努力が実を結び、熊本市の07年度の犬の引き取り数は1998年度の1割の52匹に減った。飼い主に返還する犬も増え、98年度に12.4%だった生存率が07年度は82.1%に上昇した。

現在は保護する犬が50匹を超えた場合に処分する。年々、引き取り数が減っているため、保護期間が長くなり、餌代が増えた。増加分は市民やボランティアの寄付で賄っている。

この試みが注目を集めている。獣医師の斉藤さんは山口県下関市からの派遣職員。熊本市の取り組みを知った下関市長が昨年4月から1年間、研修に送り出した。斉藤さんは「市民を説得する職員に感銘を受けた。このノウハウを下関でも生かしたい」と語る。

熊本市は4月からセンターの職員が小学校で動物の命の大切さを教える出前授業も始める。命を軽んじる事件が後を絶たない今だからこそ「殺処分ゼロ」を目指す熊本市の挑戦が、ほかの自治体にも広がってほしい。 (熊本総局・野村創)

=2009/03/12付

西日本新聞夕刊=